社労士と行政書士どっちがおすすめ?難易度やダブルライセンスについても解説

社労士と行政書士ってどっちが難しいのかな?

将来的に有利なのはどっちの資格?

そんな風に悩んでいませんか?

社労士と行政書士は、どちらも難易度が高い国家資格です。

しかし「難関資格=価値が高い」と考えて適当に選ぶと、資格そのものが無意味になります。

私は2006年に社労士に合格しました。

その後は社労士を目指す多くの人にアドバイスをしています。

15年以上の経験から、資格のメリットやデメリットは人よりわかっています。

この記事では社労士と行政書士を、いろいろな角度から比較していきます。

この記事を読むと、あなたがどちらの資格を目指すべきか分かります。

結論からいうと、将来性や活躍の場が多い社労士を目指しましょう。

そしてあなたの可能性をさらに広げたい場合は、行政書士とのダブルライセンスも視野にいれてください。

社労士試験は年々、難化傾向。

その社労士試験の合格率をあげる簡単な方法は、今からスタートすること。

なぜなら今スタートすることが、一番勉強時間が長くなるから。

社労士の学校はスタディングの一択!

X(Twitter)で300名以上の勉強相談を受けてる筆者が自信をもっておすすめします。

スタディングの合格率は脅威の28.80%!

今なら無料登録で受講料が10%OFF。

本当に社労士に合格したいならスタディングを受講しましょう。

\ スマホ1つで社労士合格!/

※無料登録で10%OFFクーポンをゲット

社労士と行政書士、おすすめは社労士!

私の15年以上の経験から、おすすめは社労士です。

社労士は独立開業だけではなく、勤務社労士として一般企業でも働くことができます。

社労士のほうが活躍の場が広いです。

社労士も行政書士も、独立してすぐに仕事があるとは限りません。

しかし社労士なら会社でスキルと人脈を磨き、それから独立することもできます。

コンサル業務がある社労士のほうが、将来性もあります。

社労士のほうが難関ですが、将来性を考えたら社労士がおすすめです!

▶社労士の将来性などはこちらの記事をご覧ください。

【堂々と合格を目指そう!】社労士資格は意味ない・やめとけ・悲惨と言われる3つの理由

社労士と行政書士の難易度を比較

社労士と行政書士は両方とも難関資格です。

ここでは両者を以下の項目で比較します。

はじめに結論だけいうと、社労士のほうが難関です。

なお社労士とその他の資格を比べた結果は、下記の記事も参考にしてください。

試験科目の比較

社労士と行政書士の試験科目は以下のとおりです。

| 社労士 | 行政書士 |

|---|---|

| 労働基準法 労働安全衛生法 労働者災害補償保険法 雇用保険法 労働保険徴収法 労働に関する一般常識 健康保険法 国民年金法 厚生年金保険法 社会保険に関する一般常識 | 憲法 行政法 民法 商法 基礎法学 政治、経済、社会 情報通信、個人情報保護 文章理解 |

両資格とも試験範囲が広いことは共通しています。

さらに特徴をあげるとすれば、

- 社労士

- 「狭く深く」=専門性が高い法律

- 行政書士

- 「広く浅く」=馴染みのある法律

といえます。

社労士には受験資格が必要

社労士と行政書士では受験資格にも違いがあります。

| 社労士 | 行政書士 |

|---|---|

| 受験資格あり | 受験資格なし |

社労士には以下のいずれかの受験資格が必要です。

- 学歴

- 実務経験

- 国家試験合格

高卒で実務経験がない人は、行政書士に合格してから社労士を受けることもあります。

行政書士試験に合格すれば、社労士の受験資格になりますよ。

合格率の比較

社労士と行政書士の合格率は以下のとおりです。

| 年度 | 社労士 | 行政書士 |

|---|---|---|

| 平成27年度 | 2.6% | 13.12% |

| 平成28年度 | 4.4% | 9.95% |

| 平成29年度 | 6.8% | 15.72% |

| 平成30年度 | 6.3% | 12.70% |

| 令和元年度 | 6.5% | 11.48% |

| 令和2年度 | 6.4% | 10.72% |

| 令和3年度 | 7.9% | 11.18% |

| 令和4年度 | 5.6% | 12.13% |

| 令和5年度 | 6.4% | 13.98% |

引用:行政書士試験研究センター

- 社労士の合格率:6%前後

- 行政書士の合格率:11%前後

合格率をみると、社労士のほうが合格しにくいことがわかります。

社労士合格はかなり狭き門といえます。

社労士は相対評価、行政書士は絶対評価

社労士と行政書士では、合否の判定方法が異なります。

| 社労士 | 行政書士 |

|---|---|

| 相対評価 | 絶対評価 |

| 難易度によって合格基準点は変わる | 一定以上の点数を取れれば合格 |

社労士は相対評価です。

基準点の目安はあるものの、その年の難易度によって合格基準点は変わります。

いくら自分の点数がよくても、周りがもっとよい点数なら不合格の可能性があります。

行政書士は絶対評価です。

一定の点数を取れば合格です。

周りがどんなに優秀でも、自分も高い得点さえ取れば合格できます。

行政書士も試験の難易度で合格基準が変わることがあります(補正措置)。

しかし平成26年以外に実施事例はなく、今後も実施可能性は低いです。

合格までの勉強時間の比較

一般的にいわれている、合格に必要な勉強時間は以下のとおりです。

| 社労士 | 行政書士 |

|---|---|

| 800〜1,000時間 | 500〜700時間 |

社労士合格に必要な勉強時間は、800〜1,000時間といわれています。

勉強期間でいえば8ヶ月〜1年はかかります。

行政書士の場合は500〜700時間といわれ、勉強期間は半年ほど。

ただあくまで目安のため、社労士も行政書士も何年たっても合格できない人はいます。

社労士も行政書士も、しっかり勉強しないと受かることはできません。

▶社労士に8ヶ月で合格するためのスケジュールはこちらの記事をご覧ください。

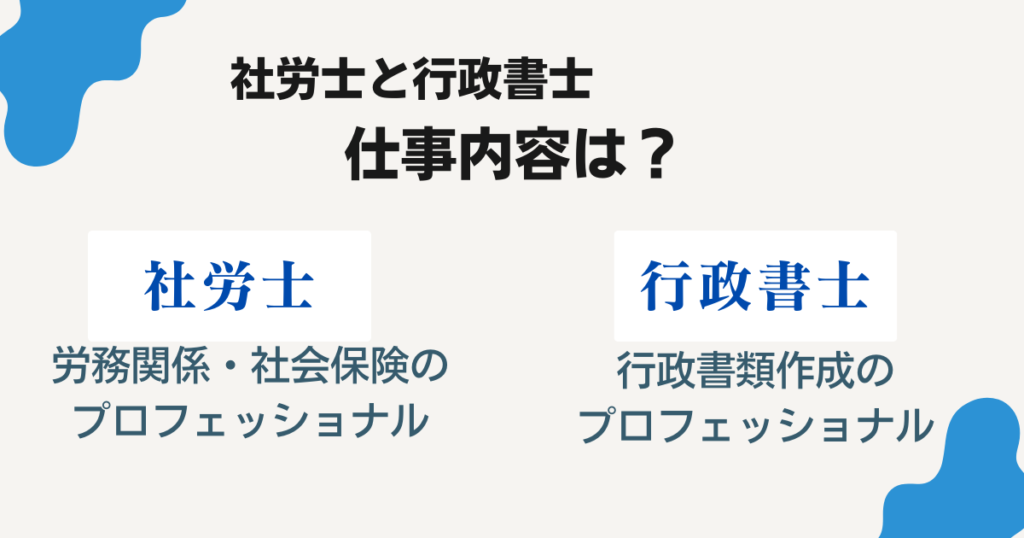

社労士と行政書士の仕事内容を比較

社労士も行政書士も独占業務を行うことができますが、仕事内容は大きく異なります。

| 社労士 | 行政書士 | |

|---|---|---|

| イメージ | 労務関係・社会保険のプロ | 行政書類作成のプロ |

| 主な 仕事内容 | ①行政機関に提出する労働・社会保険に関する 書類の作成・手続き代行 ②労働・社会保険に基づく帳簿書類の作成 ③労務管理や社会保険に関する相談、指導 | ①行政機関に提出する許認可等の書類の作成 ②権利義務や事実証明に関する書類の作成 ③書類の作成に関する相談 |

| 特徴 | ・顧問契約できれば、安定収入につながる ・行政書士より仕事は取りにくい | ・単価が低く、単発の仕事が多い ・取り扱える案件が多い |

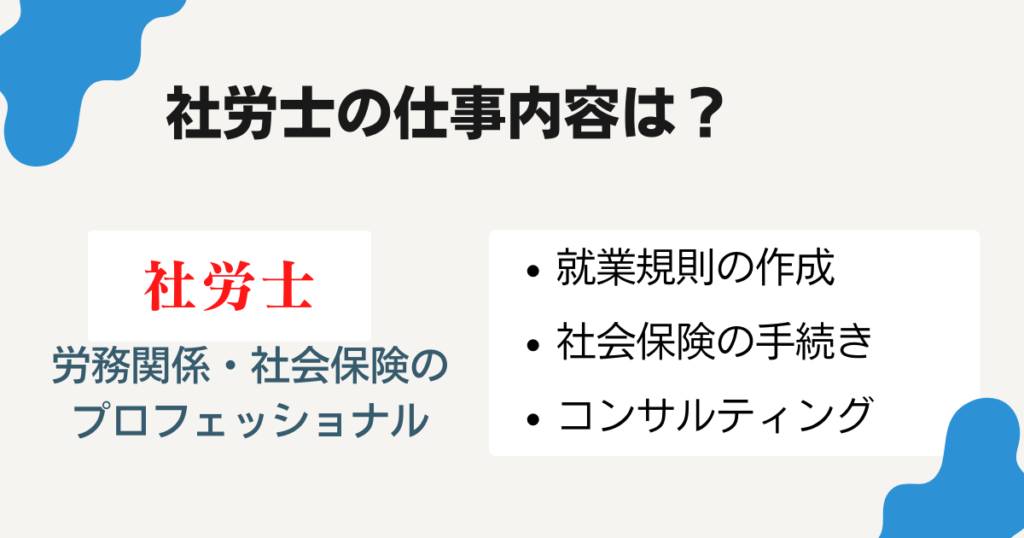

社労士の仕事内容|労務関係・社会保険のプロ

社労士は労務関係・社会保険のプロフェッショナルといわれています。

具体的には以下のような仕事を行います

- 就業規則、賃金規程の作成

- 従業員の健康保険、厚生年金保険、雇用保険の手続き

- 労務関係のコンサルティング

社労士の業務は、企業との顧問契約により継続的な仕事・収入が見込めます。

また年金相談など、個人からの仕事も近年では増加しています。

行政書士の仕事内容|行政書類作成のプロ

行政書士が扱う書類は1万種類以上あり、行政書類作成のプロフェッショナルといわれています。

「街の法律家」とも呼ばれ、私たちの生活とも密接に関わっています。

具体的には以下のような仕事を行います

- 会社設立許可、飲食店営業許可の申請

- 遺産分割協議書、贈与・売買などの契約書作成

- 書類の作成に関する相談

行政書士の仕事内容は広いですが、報酬単価が低く単発の仕事が多いです。

そのため、安定的に仕事を受注するための営業努力が必要となります。

社労士と行政書士の平均年収を比較

平均年収.jpによると、両者の平均年収は以下のとおりです。

- 社労士:474万円

- 行政書士:410万円

この数字だけみると、日本人の平均年収より少ないです。

しかしこれは、厚生労働省の賃金構造基本統計調査を元にした推測。

あくまで雇用されている労働者の調査のため、独立開業した場合の年収はカウントされません。

独立開業した場合の年収は、個人のスキルや知名度に依存します。

高い年収の人もいるという点で、やはり独立開業は夢があるといえるでしょう。

社労士と行政書士の求人数を比較|就職・転職なら社労士

あなたの目的が就職・転職なら社労士が有利です。

これには、社労士と行政書士の登録形態の違いがあります。

| 社労士 | 行政書士 |

|---|---|

| ①独立開業 ②勤務登録 | ①独立開業※ |

社労士の「②勤務登録」なら、社労士として登録しながら一般企業で働くことができます。

行政書士は独立開業が前提のため、求人自体がほぼありません。

そのため求人数でいえば、社労士のほうが圧倒的に多いです。

社労士の資格を活かし、一般企業の人事部・総務部で労務管理のプロとして働く道があるのです。

その点で、社労士のほうが就職や転職にはメリットがあります。

社労士と行政書士のダブルライセンスはおすすめ?

社労士と行政書士はそれぞれ専門分野をもっています。

そして両方を取得することで相乗効果を狙うことができます。

ダブルライセンスのメリット

社労士と行政書士のダブルライセンスには以下のメリットがあります。

- 足りない部分を補い合える

- 営業活動がしやすくなる

- 競合との差別化ができる

具体的には以下のことができます。

新しく会社を設立するときに、行政書士として申請書手続き

会社を設立後は、社労士として社会保険の手続き・労務関係の相談

会社設立〜設立後のコンサルまでワンストップでサービスができるのは、差別化の一つになります。

独立を考えているなら、ダブルライセンスも考えておきましょう

ダブルライセンスの注意点

あくまでダブルライセンスは、業務の幅を広げるための手段でしかありません。

「なんとなく不安だからダブルライセンス」という考えでは、どっちの資格も活かすことができません。

社労士も行政書士も、それ一つで活躍できる資格。

自分が今後やりたいことをしっかり考え、その上でダブルライセンスが必要と思ったら取得を目指しましょう。

ダブル受験はムリなのでやめよう

社労士は8月、行政書士は11月にそれぞれ試験があります。

日程的に不可能ではありませんが、両者とも片手間で合格できる試験ではありません。

どちらかの資格に専念し、年度をわけて受験しましょう。

まとめ:おすすめは社労士。必要ならダブルライセンスを目指そう

社労士と行政書士について比較してきました。

【社労士と行政書士の比較】

- どちらも難関資格だが、社労士のほうが難しい

- 社労士は労務関係・社会保険のプロ

- 行政書士は行政書類作成のプロ

【社労士と行政書士どっちがおすすめ?】

- おすすめは社労士

- 勤務社労士という選択肢もある

- 社労士のほうが将来性がある

- 必要ならダブルライセンスを目指そう

目指すべき資格が決まったら次は行動するだけ。

\ 圧倒的に安い受講料! /

※無料登録で10%OFFクーポ

「他の講座も比較したい!」という方は、以下の記事をご覧ください。