社労士合格:テキストの効果的な読み方|初学者もできる勉強法と3つのコツ

「テキストはとにかく大事!」とよく言われる社労士試験。

でも実際は、どう読めばいいのか分からず「ただ文字を追っているだけ」になっていませんか?

この記事では、社労士合格者が実践しているテキストの読み方のコツ・効果的な活用法を、初学者でも取り入れやすい形で詳しく解説します。

「どうやって読めば理解が深まり、得点に直結するのか?」そんな悩みを持つあなたに向けた内容です。

ぜひ最後まで読んでください。

テキスト読みが社労士試験において重要な理由

社労士試験は、問題演習だけでは合格できません。

なぜなら、問題演習で得られる知識は、あくまで一部だけだからです。

問題演習だけでは部分的・断片的な知識になりがち。

テキストを読むことで、問題演習だけでは抜けがちな知識をカバーする必要があるのです。

社労士試験には長い歴史があり、テキストは社労士試験で出題された論点の集大成。

- テキストを覚えれば合格できる

- テキストを覚えるために勉強している

この意識を持ち、改めてテキスト読みの重要性を認識しましょう。

テキストを覚えることが合格への最短ルートですよ!

テキストを読むおすすめのタイミング

大前提として、社労士合格のためにはテキストに触れる回数を増やしてください。

具体的には、以下の場面では必ずテキストを確認しましょう。

もちろんこれ以外にも、必要だと思ったら読んでください。

講義を聴いた後

講義を聴いたら自分でテキストを読み、講義で得た情報を自分なりに整理しましょう。

講義はあくまで、重要な論点に絞って厳選して説明をしているからです。

講義では説明しきれない箇所は、自分でしっかりテキストを読んで確認してください。

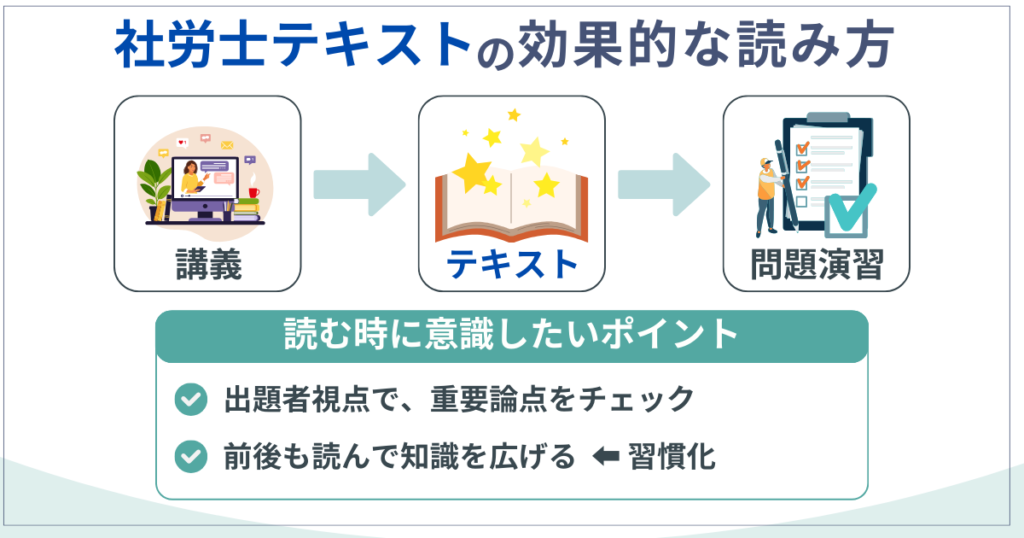

講義後にいきなり問題演習ではなく、「講義→テキスト→問題演習」の順で学習すると、知識がしっかり定着します。

講義後はテキストを自分で読み直し、情報の整理と補足をしましょう。

問題を解いた後

問題を解いた直後は、解説だけでなくテキストでも該当箇所を確認してください。

解説を確認するだけでは部分的な知識。

テキストでも確認し、知識の幅を広げましょう。

さらに意識したいことが2つ。

- 正解だった問題もテキストで確認

- 曖昧な知識を、より確かなものに

- 勘違いして覚えていたものを修正できる

- 該当部分の前後も読む

- 「点」の知識が「線」の知識に

- 繰り返せばテキスト1冊くらいの量になる

この習慣を繰り返すと、最終的にはテキスト1冊分を通読したのと同じ学習効果が得られます。

初めは時間はかかると思いますが、ここで差がつくところですよ!

なお、差をつけるテキストと問題集の使い方は、こちらの記事で詳しく解説しています。

1科目の学習を終えた後

1科目の学習が終わった後は、テキストを「通し」で読みましょう。

総復習のつもりで、問題演習で得た知識を確認しながら読んでください。

「単元」や「章」でOKですよ。

時間がかかるので、他の科目に支障が出ないようにしてくださいね。

テキストを「通し」で読む時は、手薄な箇所を意識して読みましょう。

多くの方が、テキストにマーキングや書き込みをしていると思います。

書き込み・マークの多い箇所は、記憶に残っている部分。

しかし、書き込みがない部分は理解が浅い部分です。

理解が浅い部分を重点的に読めば、知識の偏りも防ぐことができます。

テキストはダラダラと読んでしまいがちなので、メリハリをつけて読んでみましょう。

テキスト読みを効果的にする2つの意識ポイント

テキストを読む時は「ただ文字を追うだけ」になりがち。

そこでテキスト読みを効果的にするポイントを2つ紹介します。

出題者視点で読む

テキストを読んでも頭に入らないと感じたときは、下記の2点を意識してください。

- この規定はどう出題されるか?

- どういう引っ掛け問題が出るか?

自分が問題を作る立場になって読めば、「どの部分が重要か」「論点はどこか」と思えるようになります。

特に太字や赤字は「ただの文字の暗記」では終わらせないことが重要です。

意識すればテキスト読みでも応用力が身につきますよ。

深追いしすぎない

逆に注意したいのが、細かい論点を気にしすぎないこと。

- 規定の背景・存在意義

- テキストには載っていない例外・レアケース

もちろん法律の背景や例外を知ることはとても大事なことです。

理解を助けることも大いにあります。

しかし「試験に出るか」という点では、時間を浪費するだけの可能性もあります。

そのため、試験対策としては時間をかけすぎないことが大切です。

深く追求するのは、合格の楽しみに取っておきましょう。

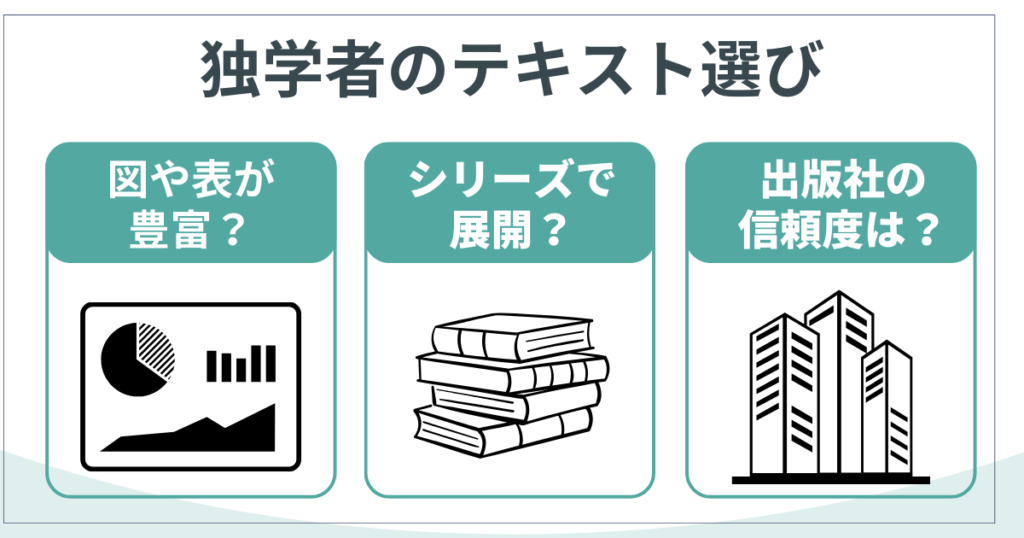

独学者におすすめのテキストを紹介

社労士合格のために通信講座や通学講座を利用している人は、その講座のテキストを利用してください。

独学者は下記の3つのポイントでテキストを選びましょう。

- 図や表が豊富でわかりやすいか?

- テキスト・問題集のシリーズ展開があるか?

- 信頼できる会社が出版しているか?

独学者にとっては、直感的に分かるテキストが合格への近道。

インスピレーションも大事にし、自分にピッタリな1冊を見つけましょう。

なお、独学者用におすすめのテキストは、こちらの記事で詳しく解説しています。

テキスト読みによくある質問(FAQ)

ここからは社労士合格に向けたテキスト読みについて、よくある質問に回答していきます。

昨年のテキストでも勉強できる?

合格者の中には古いテキストで合格した方もいますが、迷うなら新しいテキストを使う方が安心です。

法改正対応や最新出題傾向に対応している点でも有利です。

あなたの「思い」が詰まったテキストは「一生の宝」。でも「一生使える」わけではありません。

テキストを読むとき、全部しっかり読む必要がありますか?

もちろん時間に余裕があるなら丁寧に読みましょう。

時間がないなら、書き込みの少ない部分を重点的に読み込むのが効率的です。

テキスト読みだけで合格できますか?

テキストを読むだけでは実践力が不足します。

テキストで知識をインプットし、過去問などでアウトプットするサイクルが合格への鍵です。

文字を追うだけになってしまいます…

「この部分がどう出題されるか?」を常に意識すると、漫然と読むのを防げます。

また、講義→テキスト→問題という流れを作ることで理解が深まります。

スキマ時間にテキスト読みは有効ですか?

はい、有効です。

特にマークを付けたページや赤シートで隠して確認できるページを中心に、短時間でサッと確認するスタイルがおすすめです。

まとめ:今日から実践したい「テキスト読み」の姿勢

効果的なテキストを読みの方法について解説してきました。

テキストを読むことは、社労士試験の「土台作り」です。

ただ読むのではなく、タイミングと読み方を工夫するだけで効果が大きく変わります。

- 講義後・問題後・科目終了後にテキストを活用

- 出題者視点で読むことで応用力UP

- 全体を読む時は「理解が浅い部分」を重点的に

学習に悩んでいる方も、まずは「テキスト読みから逃げない」ことを意識してみてください。

「少しずつでもいいので、毎日テキストを手に取ることを意識してみましょう。

地道な積み重ねが、きっと合格へとつながります。

最後に、焦らず、でも立ち止まらず。

あなたの努力は、必ず実を結びます。応援しています!

-1024x538.png)