社労士試験:予想問題と過去問はどっちが大事?おすすめの予想問題集も紹介!

- 社労士合格には過去問が大事といわれているけど、予想問題はやる必要はないの?

- やるとしたらどのタイミングでやるべきですか?

- 予想問題が解けないんだけど、どうすればいいですか?

社労士合格を目指す人から、多くよせられる質問です。

社労士の講座を受講する場合、ほぼ必ず予想問題集がセットでついています。

過去問の使い方はよく聞くけど、予想問題集の使い方ってあまり知られていないんですよね…

そこでこの記事では、社労士合格のための予想問題の使い方を書いていきます。

教材を効率的に活用したい人は、ぜひ参考にしてください。

社労士試験は年々、難化傾向。

その社労士試験の合格率をあげる簡単な方法は、今からスタートすること。

なぜなら今スタートすることが、一番勉強時間が長くなるから。

社労士合格にはスタディングがおすすめ!

X(Twitter)で300名以上の勉強相談を受けてる筆者が自信をもっておすすめします。

スタディングの合格率は脅威の30.96%!

今なら無料登録で受講料が10%OFF。

本当に社労士に合格したいならスタディングを受講しましょう。

\ スマホ1つで社労士合格!/

※無料登録で10%OFFクーポンをゲット

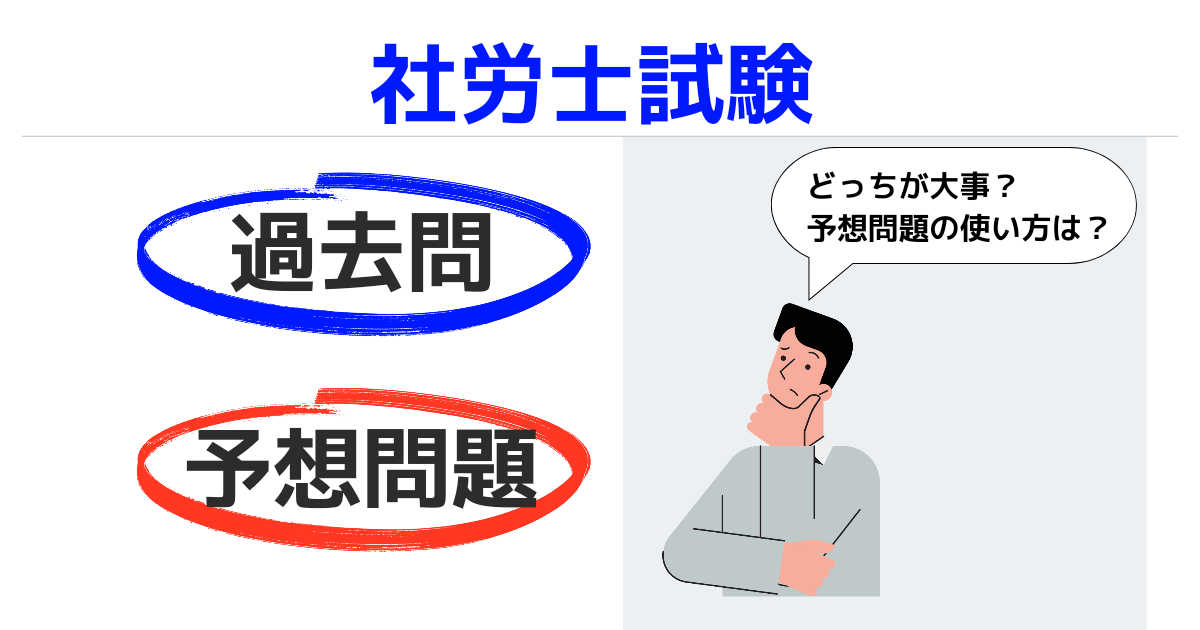

社労士合格には予想問題と過去問はどっちを優先すべき?

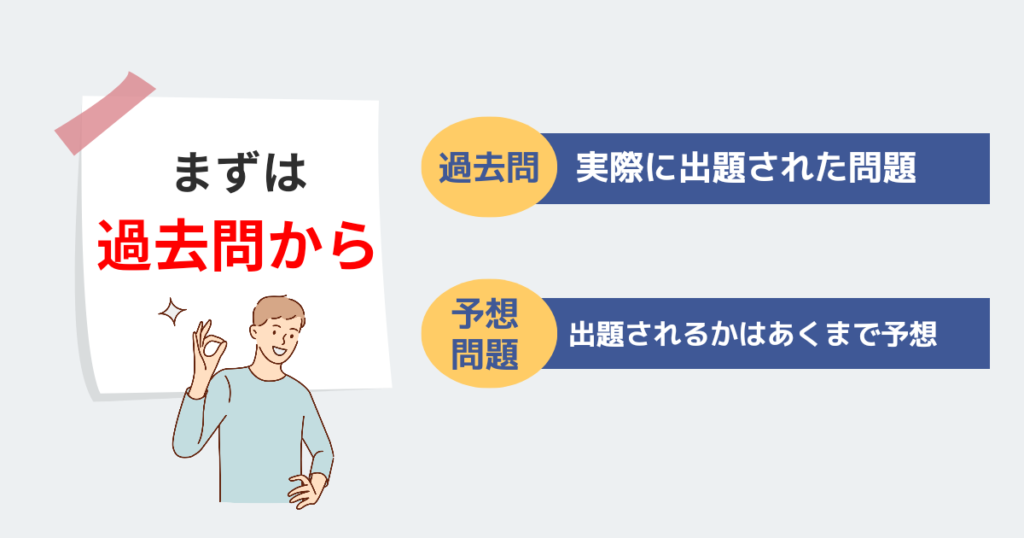

予想問題と過去問なら、絶対に過去問を優先してください。

なぜなら社労士試験では、過去に出題されたものが繰り返し出題されているからです。

「過去問を制するものは試験を制す」

「過去問に始まり過去問に終わる」

といわれるくらい、過去問は重要なのです。

もちろん問われ方は変わりますが、同じ論点が毎年出題されていますよ。

- 過去問は出題実績のある問題

- 予想問題はあくまで「予想」

出るか出ないか分からない予想問題より、出題実績のある過去問のほうが点数アップにつながります。

そもそも予想問題も、過去問をベースに作られています。

過去問をしっかり押さえることが、点数アップにつながるのです。

ただし予想問題も上手に使えば、さらなる点数アップができます。

具体的な使い方を、次から解説します。

予想問題をやる時期はいつがいい?

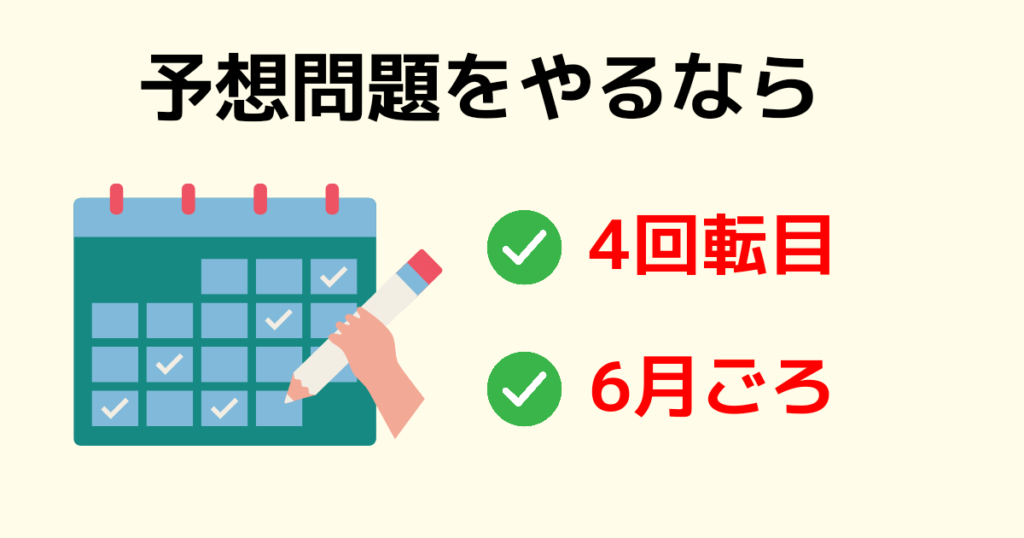

予想問題は、テキストと過去問を3回転やったあと、4回転目からやるのがベスト。

時期でいえば6月ごろです。

なぜなら、3回転目までにテキストと過去問で土台ができているので、そこに予想問題をプラスすればさらなる実力アップができるからです。

【予想問題は4回転目がベスト】

- 1回転目

- まずはテキストと過去問を全科目やる

- 2回転目

- テキストと過去問を全科目もう1回やる

- 3回転目

- さらにもう1回転テキストと過去問をやる

- 4回転目

- テキストと過去問にプラスして予想問題をやる

時間がない場合は、3回転目に予想問題をやってもOKですよ

1月から社労士の勉強をスタートしたなら、6月頃が4回転目になるはずです。

その時に予想問題を取り入れ、実力アップにつなげましょう。

1月から社労士に合格する勉強スケジュールはこちらをご覧ください。

また問題を解くときは、下記のとおり進めましょう(択一式の場合)。

- 解説を「一肢一肢」丁寧に読む

- テキストの該当部分に解説をメモする

- テキストの該当部分+前後のページを読む

- 一科目終わったらテキストを読み返す

この方法なら確実に点数がアップします。

具体的な方法は、下記の記事を参考にしてください。

予想問題をやるときに注意したいこと

予想問題を解くときは、問題文を「丁寧に」読むようにしてください。

予想問題は初めて見る問題なので、難しく感じるかもしれません。

しかし予想問題も過去問を言い換えた問題が多いのです。

例えば問題の解説を読んで「あーそうだったー!」と思う場合は、問題文を丁寧に読むことを忘れていた証拠。

丁寧に問題文を読めばほとんど解けるはずなので、焦らずに問題を解くようにしてください。

もし問題が解けないなら、もう一度テキストと過去問で知識の確認をしましょう!

予想問題が解けない場合はどうしたらいい?

自分ではしっかり勉強してきたのに、予想問題が解けないと気分も落ち込みますよね…

しかし「予想問題が解けない=結果が出ていない」ということではありません。

まずは気分を落ちつけてくださいね。

予想問題はこまかい論点を問われることがあります。

予想問題を作成する側は、

- 試験に何回も出ている論点

- 最近は試験に出ていないが、過去に出たことのある論点

- 頻出項目と合わせて知っておきたい知識

- ここ数年の国内情勢

など色々なことを考慮して問題を作ります。

ときには遠回りな問い方をしたり、ウラをつく問題も多くなります。

ただそれも問題文をよく読めば解ける問題がほとんど。

間違った問題の答えを見て「あーそう言えばそうだった」と思うことが多ければ、問題文をじっくり読むことを意識すれば大丈夫です。

あまり予想問題に慣れすぎると、すべての問題でウラを読むクセがついてしまうので注意してくださいね。

社労士合格におすすめの予想問題集2つ!

受講している講座に予想問題集がセットなら、それを利用すればOKです。

もし予想問題集がない場合や独学の場合は、下記の2つがおすすめです。

ユーキャンの社労士 過去&予想問題集

みんなが欲しかった! 社労士の問題集

両方とも解説が丁寧なので、しっかり理解できますよ。

下記の記事では、独学の人におすすめの問題集を紹介しているので、あわせて参考にしてください。

ブログ-300x169.jpg)

まとめ:過去問に予想問題をプラスして社労士合格をめざそう

社労士試験に合格するため、予想問題の使い方を書いてきました。

- 予想問題と過去問なら、過去問の方が大事!

- 予想問題は4回転目からやる

- 予想問題をやるときは「丁寧に」問題文を読む

予想問題と過去問なら、優先すべきは過去問です。

しかし予想問題をプラスすれば、効率的に点数アップもできます。

予想問題を上手に利用して合格を目指しましょう。

なお、もし独学で勉強しているなら、そもそもライバルに遅れている可能性があります。

効率的に合格をしたいなら通信講座を利用してください。

社労士合格におすすめの通信講座は、下記の記事をご覧ください。

-300x158.png)

-1024x538.png)