公務員が社労士を目指すメリット。辞めて転職にも有利に!

- 民間企業に転職したい。社労士資格があれば有利?

- 市役所職員が社労士を持っていると重宝される?

- 公務員が社労士資格を持っているメリットを教えて!

公務員として働いていると、なんとなく自分の仕事に疑問を持つことがありますよね・・・

そう思ったら社労士資格を目指しませんか?

なぜなら社労士資格は、公務員のあなたにメリットがたくさんあり、あなたの悩みを解決できる可能性が高いからです。

社労士の資格があれば違う仕事につくことができます。

もちろん今の仕事に活かすこともできます。

そこでこの記事では、

- 公務員が社労士を目指すメリット

- 公務員が社労士試験で有利な点

- 公務員が社労合格をするための方法

について書いていきます。

今後のあなたのステップアップに、ぜひ参考にしてください。

社労士試験は年々、難化傾向。

その社労士試験の合格率をあげる簡単な方法は、今からスタートすること。

なぜなら今スタートすることが、一番勉強時間が長くなるから。

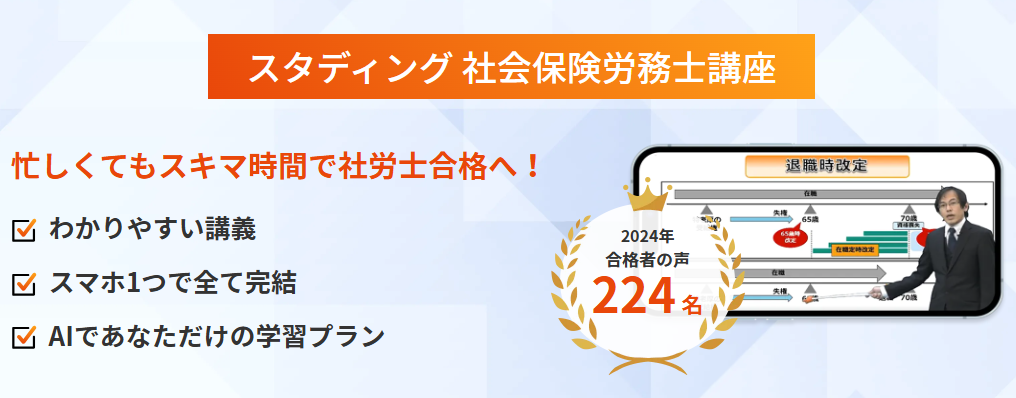

社労士合格にはスタディングがおすすめ!

X(Twitter)で300名以上の勉強相談を受けてる筆者が自信をもっておすすめします。

スタディングの合格率は脅威の30.96%!

今なら無料登録で受講料が10%OFF。

本当に社労士に合格したいならスタディングを受講しましょう。

\ スマホ1つで社労士合格!/

※無料登録で10%OFFクーポンをゲット

公務員が社労士を目指すメリット3つ

社労士は独立開業できるのはもちろん、企業で働きながらでも活かすことができる資格。

特に人脈も広く、行政の内部も分かっている公務員は、社労士資格があるとメリットが多いです。

公務員が社労士を目指すメリットは、以下の3つです。

公務員経験+社労士で転職ができる

公務員の経験がある人が社労士資格を持っていると、一般企業への転職に有利になるでしょう。

役所の内部事情を知っているので、即戦力として期待されるからです。

公務員経験+社労士資格を利用して、転職を有利にすすめていきましょう。

公務員時代の人脈は、一般企業では有利になることが多いですよ。

公務員経験を活かして独立して自由に働ける

公務員での経験と社労士資格を活かし、独立することもできます。

多くの人は社労士試験に合格後、実務経験なしで独立してとても苦労します。

その点、実務で役所の手続き業務にたずさわっていたなら有利です。

その点独立したら自分の思うように、自由に働くことができます。

もちろん独立は簡単なことではありませんが、自由に働けるのは何にも代えがたいもの。

公務員経験+独立で自由に働きたいなら、社労士資格を目指しましょう。

公務員のままでも仕事に役立つ

社労士資格は普段の業務にも役立ちます。

法律を知ることで、今まで実務でやっていた仕事の根本がわかるようになります。

また、社労士に合格したという事実もプラスになります。

社労士は国家資格の中でも難関資格。

その難関資格に合格した事実は、努力家という評価につながります。

単純に資格を持っている人と持っていない人なら、持っている人を評価しますよね。

公務員としてステップアップするにも社労士資格はおすすめです。

公務員は勤務社労士として登録できるの?

社労士は独立する以外にも、勤務社労士として働くことができます。

民間企業なら勤務社労士として登録することで、人事労務のスペシャリストとして働くことが可能です。

しかし公務員は定期的に異動がある世界。

また、労働基準法などの法律も除外されます。

公務員でも勤務社労士として登録できるけど「あまり意味はない」といえるでしょう。

将来に備えて社労士を取得するのもアリ

社労士合格後に転職や独立の予定がなくても、将来的に社労士の資格は役に立ちます。

- 定年退職後に非常勤として働くとき、資格があると優遇される

- 長年の公務員経験を活かし、スポット的に働ける

将来に備え、社労士資格を今のうちに取得するのもいいでしょう。

試験に合格すれば、社労士として登録できる権利はなくなりませんよ。

合格率2倍!公務員は社労士試験で有利!

公務員が社労士と相性がよい理由は他にもあります。

それは試験で科目の免除があることです。

科目免除を受けた人の合格率は、一般受験者の2倍以上。

スタート地点からライバルより一歩リードすることができるのです。

【公務員は社労士試験で有利】

公務員は社労士試験で免除科目があする

公務員が労働・社会保険法令に関わる業務経験がある場合、一部の科目が免除になります。

これを「公務員特例免除」といいます。

免除科目となる科目や条件は以下のとおりです。

| 免除科目 | 免除資格者※抜粋 |

|---|---|

| 労基法・安衛法 | 国家公務員として、労基法や労災保険法、安衛法の施行事務に従事した期間が通算10年以上 |

| 労災保険法 | 国家公務員として、労基法または労災保険法の施行事務の仕事に従事した期間が通算10年以上 |

| 雇用保険法 | 国家公務員・地方公務員として、雇用保険法や職業安定法の施行業務に従事した期間が通算10年以上 |

| 労働保険徴収法 | 国家公務員・地方公務員として、労働保険徴収法の施行事務に従事した期間が通算10年以上 |

| 健康保険法 | 国家公務員・地方公務員として、健康保険法の施行事務に従事した期間が通算10年以上 |

| 厚生年金保険法 | 国家公務員・地方公務員として、厚生年金保険法の施行事務に従事した期間が通算10年以上 |

| 国民年金法 | 国家公務員・地方公務員として、国民年金法の施行事務に従事した期間が通算10年以上 |

| 労一・社一 | 国家公務員・地方公務員として、厚労省の所掌事務に属する行政事務などに従事した期間が通算10年以上 |

科目が免除されることで、他の科目に勉強時間を使うことができます。

そのため、ライバルよりも効率的に勉強ができるのです。

なお詳細は試験科目の一部免除資格者一覧(試験センター)を確認してください

免除者の合格率は一般受験者より高い!

| 試験年度 | 全体の合格率 | 免除者の合格率 |

|---|---|---|

| 2024年度 | 6.9% | 8.6% |

| 2023年度 | 6.4% | 11.0% |

| 2022年度 | 5.3% | 13.7% |

| 2021年度 | 7.9% | 17.4% |

| 2020年度 | 6.4% | 12.8% |

| 2019年度 | 6.6% | 13.6% |

| 2018年度 | 6.3% | 12.5% |

免除者は一般の受験者より高い合格率となっています。

社労士試験の合格率は6%前後。

免除者の合格率は13%前後なので、一般受験者よりアドバンテージがあるのは間違いありません。

一般受験者の2倍の合格率の年も!

間違いなく有利ですね!

免除科目がマイナスになることもある

公務員特例免除を利用する場合、注意することがあります。

それは「免除された科目は満点が加算されるわけではない」ということ。

免除科目の具体的な計算方法は以下とおりです。

- 選択式の免除科目の配点

- 総得点の合格基準点 ÷ 40点(満点) × 免除となる科目の満点

- 択一式の免除科目の配点

- 総得点の合格基準点 ÷ 70点(満点) × 免除となる科目の満点

【具体的な計算例】

- 選択式の総得点の合格基準点が25点の場合

- 25 点÷ 40 点×5点=免除となる科目に3.1 点を配点

- 択一式の総得点の合格基準点が44点の場合

- 44 点÷ 70 点× 10点=免除となる科目に 6.3 点を配点

免除される科目は実務で長年経験してきたことなので、得意科目となることが多いです。

その得意科目が満点ではないので、総得点が伸びないことがあります。

科目免除のメリットとデメリットを考えて、利用するか検討しましょう

それでも勉強量が減るというのは大きなメリットですよ!

【警告】免除科目があっても社労士試験は難関

公務員が社労士試験に有利なのは間違いありません。

しかしそれでも合格率は13%前後。

100人中1人か2人だけが合格できる難関資格です。

合格するにはかなりの努力が必要だと考えてください。

実務経験者は試験との違いに混乱する

普段から仕事で関わっている人でも、試験だと解けないことがよくあります。

例えば法律上は「5日以内」となっていても、実務なら5日を過ぎても受理されることがあります。

試験で問われるのは法律の原則。

実務と試験は違うということを、しっかりと頭に入れて勉強をしましょう。

最短で合格したいなら通信講座を受講する

一部の公務員は、残業が当たり前の状態になっているところもあります。

そのため、プライベートで勉強時間を確保するのも難しいでしょう。

そんな忙しいあなたが合格を目指すなら、通信講座で勉強するのがベストな選択。

通信講座なら合格に直結した教材を利用でき、スキマ時間にスマホひとつで勉強もできます。

少しでも合格率を高くしたいなら、通信講座は必須ですね。

もっとたくさんの講座から比較したいなら、下記の記事を参考にしてください。

-300x158.png)

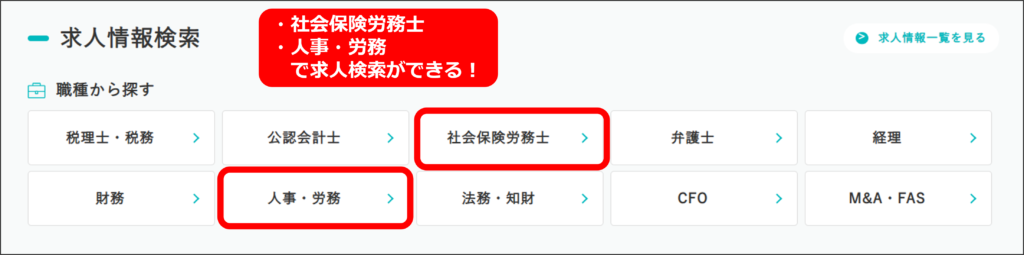

公務員の社労士転職ならヒュープロ

「社労士」を活かせる求人は、一般にはなかなか出回りません。

公務員が社労士を活かして転職するなら、転職エージェントを利用しましょう。

求人の質やサポートを考えれば、転職エージェントを利用するのが近道です。

ヒュープロ

は管理部門・士業に特化しているので、あなたの希望がきっと見つかります。

「合格してから転職」と考える人もいますが「勉強しながら転職活動」が正解。

スタートする時間が遅いほどピッタリな求人は減っていきます。

まずは無料登録して、あなたの希望を転職エージェントに伝えておきましょう。

まとめ:公務員は社労士を目指してキャリアアップしよう

公務員が社労士を目指すメリットと、試験で有利になる点について書いてきました。

【公務員が社労士を目指すメリット】

- 公務員経験+社労士で転職ができる

- 公務員経験を活かして独立できる

- 公務員のままでも仕事に役立つ

- 免除特例で合格率は2倍以上

- 確実に合格するなら通信講座を利用する

公務員の経験は、社労士として有利になるのは間違いありません。

今の立場を少しでも変えたいと思うなら、社労士を目指しましょう。

ただし「明日から」と考えるのはNGです。

スタートするなら今から始めるのがベスト。

少しでも興味を持ったなら、まずは下記のボタンからスタディングに無料登録してください。

何もしないより、無料登録するだけでも大きな前進。

そして社労士合格への一歩をスタートしましょう。

\ スマホ1つで社労士合格!/

※無料登録で10%OFFクーポンをゲット

「もう少し他の講座と比較したい」と思ったなら筆者のおすすめ通信講座10選の記事も参考にしてください。

-300x158.png)

(参考)公務員免除特例の手続き・申請方法

公務員免除特例は、自動的に適用されるわけではありません。

あくまで申請にもとづいて免除されます。

具体的な申請方法をしっかりおさえておきましょう。

試験センターに事前確認

自分が免除を受けられるか、試験センターに随時問い合わせができます。

社会保険労務士試験オフィシャルサイトに掲載されている様式と送付状を使って確認しておきましょう。

回答は平日9:30~12:00、13:00~17:30の間に電話によって行われますよ

受験申込みと同時に科目免除の申請をする

科目の免除申請は、受験申し込みと同時に行います。

所定の様式の「実務経験証明書」を1部提出する必要があります。

免除申請審査の結果は受験票とは別に郵送されてきます。

-1024x538.png)