社労士合格の勉強時間は?800時間では合格できない理由と勉強のコツ

社労士試験って、何時間くらい勉強すれば合格できるの?

一般的に社労士合格には、800~1,000時間の勉強時間が必要と言われ、多くの受験生もひとつの目標として勉強しています。

しかし、800~1,000時間で合格はかなり厳しいのが現実。

この記事ではたくさんの受験生と話をする中で得た、社労士合格に必要な勉強時間と、効率的な勉強方法を解説していきます。

社労士合格にはどれくらい勉強すればいいのか?

その答えを知りたい人は、ぜひ最後まで見ていってください。

社労士合格には最低1,200時間以上の勉強が必要

一般的に社労士に合格するには、「800~1,000時間の勉強が必要」と言われています。

実際、ネットやスクールの情報を見てもこの数字が目安として使われることが多いです。

今の試験レベルでは、もっと勉強時間が必要です。

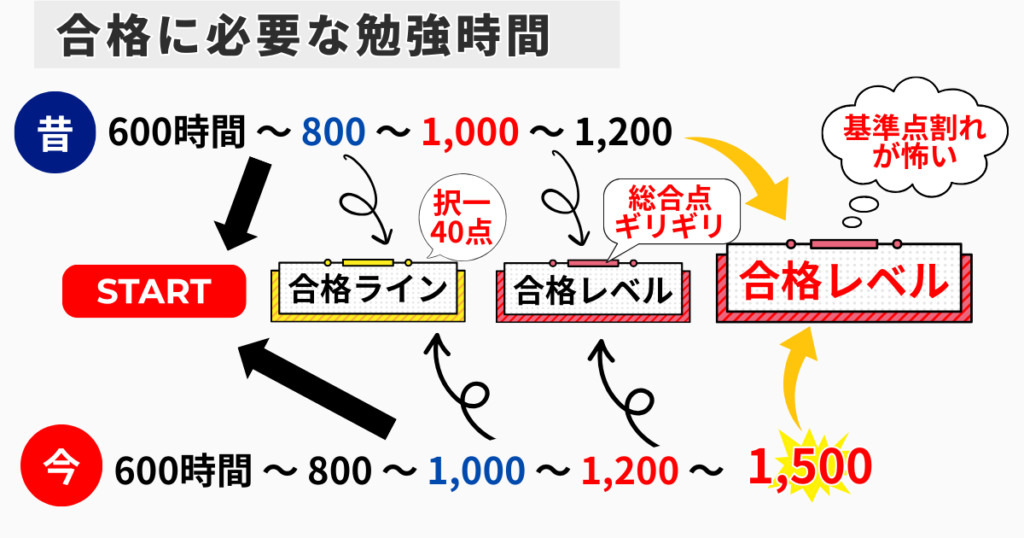

具体的にどれくらいの勉強時間が必要なのか、昔(10年前)と今を比べてみます。

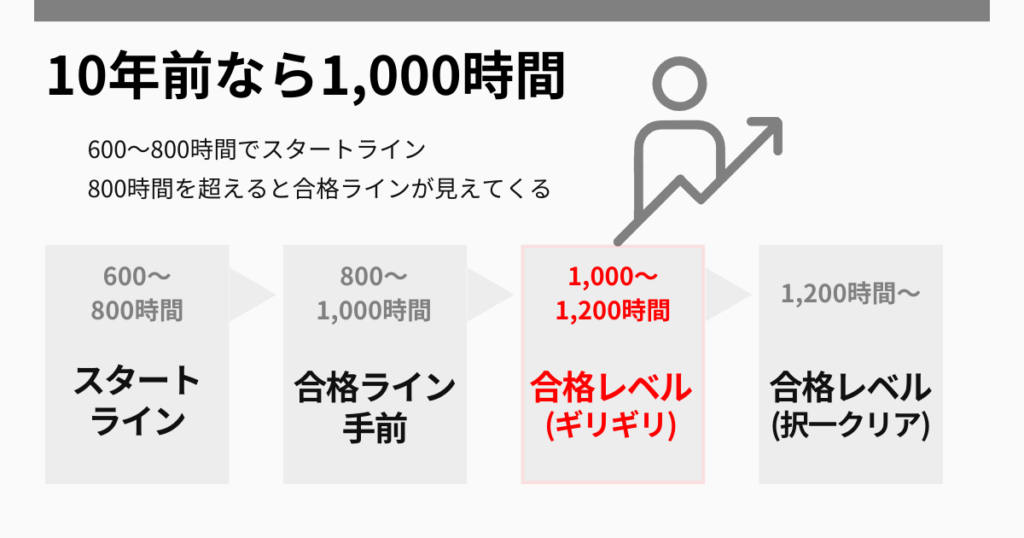

10年前の勉強時間の目安

10年くらい前は、600~800時間でスタートラインに立ったくらい。

800時間を超えたあたりから、やっと合格ラインが見えてくる位置です。

800時間なら、択一式で40点を取れるくらいですね。

1,000時間を超えると、基準点を超える位置(基準点ギリギリ)。

さらに1,200時間を超えると、少なくとも択一式は総合点をクリアできるレベルに到達していました。

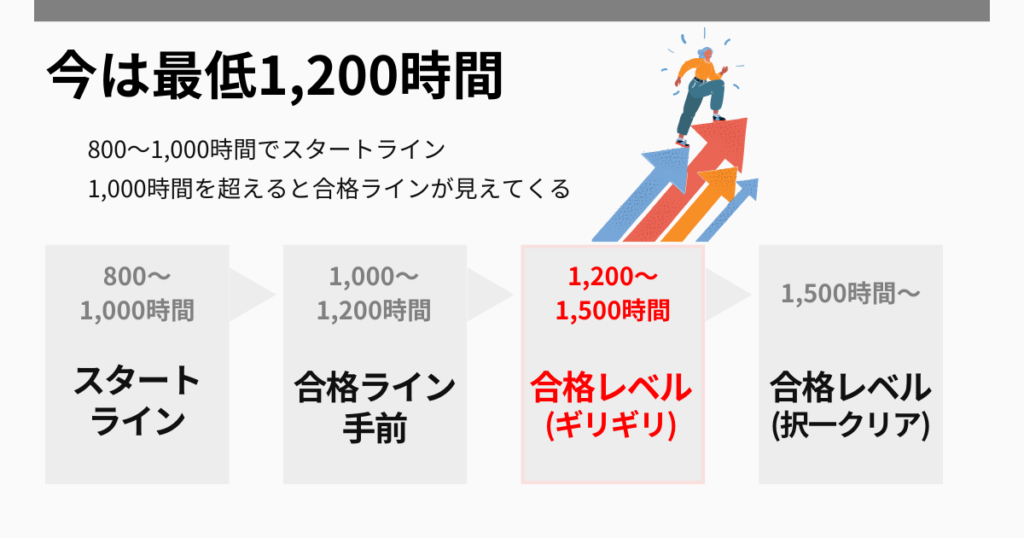

今の勉強時間の目安

今は800~1,000時間で、やっとスタートラインに立てます。

1,000時間を超えると合格ラインが見える位置に。

1,200時間を超えれば基準点ギリギリ。

総合点をクリアできるレベルには、1,500時間を超える必要があるでしょう。

もちろん1,500時間超でも、選択式で基準点割れを起こす可能性はありますよ。

合格者の平均勉強時間は1,500時間

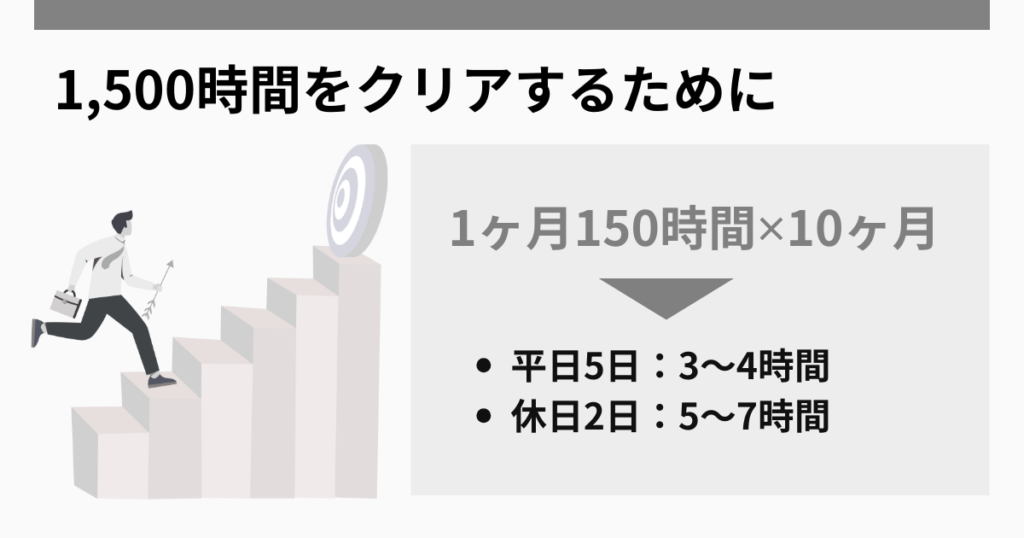

これまで数多くの合格者を見てきた中で、合格者の多くは1,500時間以上勉強しています。

仮に1,500時間を10ヶ月でクリアするためには、1ヶ月150時間の勉強が必要。

さらに、1ヶ月150時間をクリアする目安は以下のとおりです。

- 平日5日:3~4時間

- 休日2日:5~7時間

祝日も含めれば、本気ならクリアできる勉強時間と言えます。

しかし社労士受験生の多くは、仕事にも家庭にも責任のある社会人。

「どうやって時間を作るか」と同じくらい、「どうやって効率よく勉強するか」も重要になってきます。

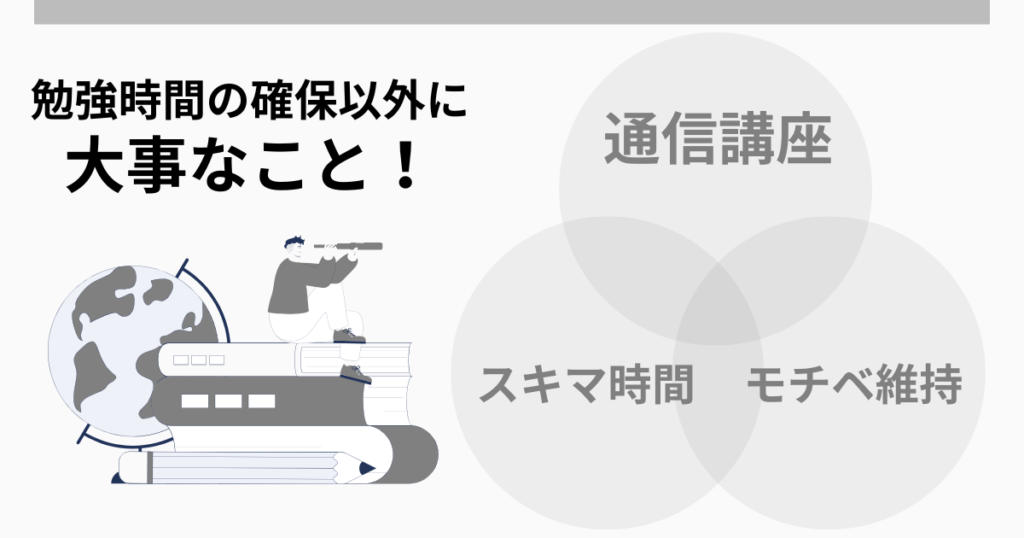

社労士合格に大事な3つのポイント

社労士合格のためには「勉強時間の確保」以外にも大事なことがあります。

具体的には、以下の3つを押さえましょう。

通信講座を利用する

独学は初学者にとってハードルが高すぎるので、必ずスクールの講座を受講しましょう。

近年の社労士試験は難化傾向。

法律の基礎知識がある人以外は、スクールの活用は絶対条件と言えます。

講座を受講すれば、プロの講師から講義を聴けるので理解度も大きく変わります。

1,500時間という勉強時間も、スクールを利用して勉強することが前提ですよ。

忙しい社会人にとっては、時間の融通がきく通信講座がおすすめ。

- 急な残業

- 子どもの看護

- 自分自身の体調不良

などで勉強ペースが乱れた時も、頑張り次第でリカバリーできます。

最近はスタディングのように受講料が安い講座もあるので、コスパよく社労士合格ができます。

なお、おすすめの社労士通信講座は下記の記事を参考にしてください。

-300x158.png)

スキマ時間を最大活用する

勉強時間1,500時間をクリアするには、平日は3時間~4時間の勉強が必要。

でも、忙しい社会人が3~4時間も勉強するのは、正直キツいですよね。

だからこそ、「スキマ時間」の活用がポイントになります。

- 通勤時間(往復60分)に過去問を解く

- 昼休みに20分だけ講義を聴く

- 子どもの寝かしつけ後に30分だけテキストを読む

たとえ1回10分でも、6回で1時間です。

日々積み重ねていけば大きな時間になり、大きな成果になります。

スタディングのように、スマホひとつで勉強できる講座もありますよ。

モチベーション維持の仕組みを作る

社労士試験は毎年8月第4日曜日に試験が行われます。

長い勉強期間中には、体調を崩したり仕事や家族を優先しなくてはいけない時もあります。

忙しい日々が続くと、勉強のモチベーションも落ちがち。

さらにモチベーションに左右されないために、勉強を「習慣化」することも大切。

- 朝の電車では講義

- 昼休みは問題演習

- 帰りの電車ではテキスト読み

「こういう場面では勉強する」と習慣化し、モチベーションの波に影響を受けないようにしましょう。

歯磨きにモチベーションがいらないように、勉強も習慣化してみましょう!

テキストと過去問の繰り返しが最重要!

社労士試験に合格するためには、勉強方法も間違えないでください。

合格に一番大切なのは、テキストと過去問を繰り返し、知識の土台を身につけることです。

具体的な順番は以下のとおりです。

- 講義を聴く

- テキストを読む

- 過去問を解く

講義は1~2回聴けば十分です。

講義よりも、自分でテキストを読み込むことを重視しましょう。

さらに、テキストと過去問は何回も繰り返し行ってください。

社労士試験は「過去問に始まり過去問に終わる」というくらい、過去問が重要。

そして過去問の知識を集めたものがテキストです。

テキストと過去問は、試験直前まで繰り返すことが大事。

直前対策講座や模試に時間が取られても、必ず最後まで「テキストと過去問」は継続しましょう。

直前期になってテキストと過去問をやらないことは、みずから合格を遠ざけるだけですよ。

なお下記の記事では、具体的なテキストと過去問の使い方を書いているので、合わせて参考にしてください。

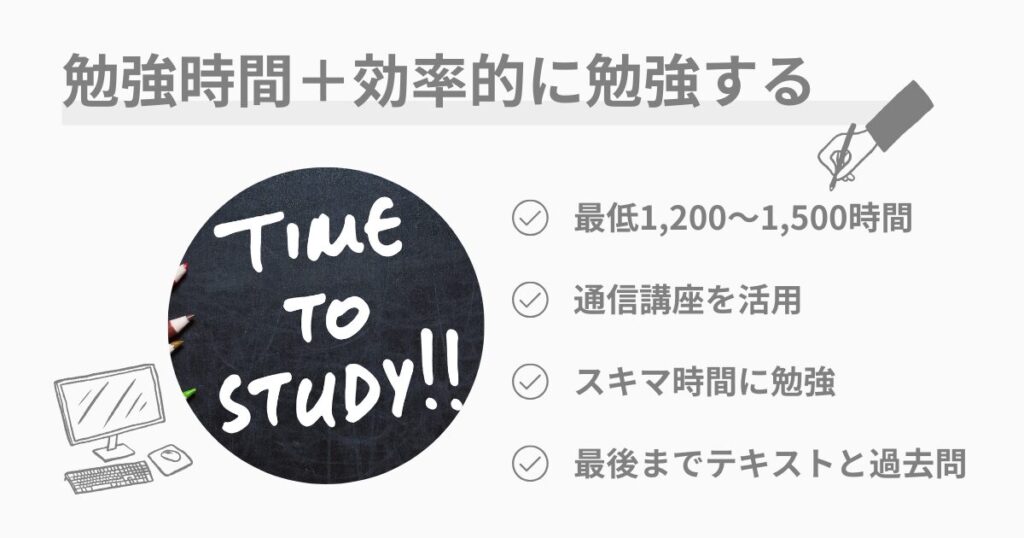

まとめ:勉強時間と正しい努力が合格への鍵

社労士合格に必要な勉強時間について書いてきました。

【本日のまとめ】

- 社労士合格には最低1,200~1,500時間の勉強が必要

- 800~1,000時間では合格は厳しい

- 忙しい社会人こそ、通信講座とスキマ時間を活用する

- 最後までテキストと過去問を継続する

社労士合格には絶対的な勉強時間が必要です。

しかし忙しい社会人は、通信講座などを利用して効率的に勉強することも大事。

そして何より、テキストと過去問で基礎を徹底してください。

「こんなに勉強できるのかな・・・」と不安になるかもしれません。

でも大丈夫。あなたの努力は、必ず報われます。

勉強がつらくなった時は、またこの記事に戻ってきてください。

あなたなら、きっとできます。社労士合格を応援しています!

▼動画でも確認

動画ではより詳しく解説しているので、合わせて確認してください。

-1024x538.png)