社労士試験に落ちる人の勉強法7選|失敗から学ぶ合格できない勉強法とは?

- 社労士試験に向けて日々努力している⋯

- でもなかなか結果が出ない⋯

そんな悩みを抱える社労士受験生がたくさんいます。

社労士受験生の多くは、仕事や家庭を両立しながら、効率的な勉強方法を追い求めています。

そこでこの記事では、社労士受験生が陥りがちな「合格できない勉強方法」を7つ解説します。

合わせて、それぞれの原因と改善策も解説します。

「今の勉強、大丈夫かな?」と感じたら、ぜひこの記事を最後までご覧ください。

社労士に合格できない失敗勉強方法7選

社労士合格にショートカットはありません。

基本に忠実な学習こそ合格への近道です。

あなたの勉強が、下記の7つの失敗パターンに当てはまっていないか確認してみましょう。

こちらの記事は動画でも確認できます。

すべて読むのが大変な人は、動画でサクッと確認してください。

複数の教材に手を出す:あれこれ手を出して迷走

「この教材のほうが分かりやすそう」

「もっと詳しく書いてある本も欲しい」

など、複数のテキストや問題集に手を出していませんか?

複数の教材を使えば、知識が広がると思うかもしれせん。

複数の教材を並行して使うことで、結局どれも中途半端になるケースが非常に多いです。

しかも教材を増やすほど、反復の回数も減り、短期集中で知識を詰め込むことに⋯

社労士試験のように、知識の積み上げがモノをいう試験には圧倒的に不利です。

改善策:手元にある教材を信じて使い倒す

手元にある教材を使えば合格ラインに届きます。

教材を追加してもあなたの時間が削られるだけ。

手元の教材を信じ、何度も繰り返しすことが大事です。

「この教材じゃダメかも」って不安にならないでください!

「隣の芝生は青い」と感じるかもしれませんが、あなたの手元の教材も素晴らしいものばかり。

手元の教材こそが合格への切符です。

ぜひ手元の教材を信じ、勉強していきましょう。

模試を何回も受ける:復習が追いつかず力にならない

「模試を受けるほど力がつく」と思っていませんか?

実際には、模試は受けるだけでは意味がなく、復習して初めて力になります。

模試は受けるだけで1日、復習には3日~5日必要です。

つまり1回の模試で、約1週間必要です。

直前期に毎週のように模試を受けると、復習ができず「間違いを放置したまま次の模試へ」という悪循環に陥ります。

さらに模試の成績に一喜一憂し、メンタルを乱されることも・・・

模試は実力アップのためではなく、実力の確認や試験の予行演習として受けるもの。

「不安だからもう1回」と模試に依存すると、合格から遠ざかってしまうのです。

改善策:模試は厳選して受け、復習を徹底する

模試は「受ける回数」よりも「受けた後の復習」が大事。

間違えた問題をテキストで確認し、なぜミスしたかをしっかり分析してください。

そして忘れてはいけないのが、模試の成績に振り回されないこと。

大切なのは模試の成績ではなく、本番までにどれだけ修正できるか。

「本番で点を取るために模試を使う」

この意識を忘れずに、模試を使いこなしましょう。

問題演習の回数にこだわる:勉強した気になる

「過去問を10回解いた!」という勉強報告、SNSなどでよく見かけます。

確かに反復は大事です。しかし「数をこなす」ことが目的になっている可能性も・・・

「3周目だから」って解説を読み飛ばしたり「もう答えは覚えたから」とテキストでの確認を怠っていませんか?

理解が浅いままでは、応用問題に対応できません。

ただ問題演習を繰り返すだけでは、効果は半減してしまいますよ!

改善策:「なぜその答えになるか」を説明できるようにする

ただ回転数を増やすのではなく、1問ごとに問題の論点を確認しましょう。

「なぜこの選択肢が正しいのか?」

「なぜ他の選択肢は間違っているのか?」

少しでもあやふやな部分は、必ずテキストで確認してください。

曖昧なまま放置するのはNGですよ!

問題量をたくさんこなすことは大事ですが、自己満足で終わりがちです。

「質」も重視して、理解度の向上に力をいれましょう。

テキスト読みより問題演習を重視する:テキストを読まず知識の土台が崩れる

テキストを読まずに問題演習に偏っていませんか?

たくさん問題演習を繰り返せば、そのうち何となく解けるようになります。

しかし実際は、問題と答えを丸暗記しているだけ。

社労士試験は暗記が中心ですが、実際は「理解力」が問われる場面も多いのです。

「理解力」を作るのがテキストです。

問題演習だけでは穴だらけの知識なので、テキストを読んで知識の穴を埋めましょう。

改善策:インプットとアウトプットのバランスを取る

問題演習だけだと「点」の知識しか得られません。

テキストを読むことで、「点」の知識が「線」に変わります。

初めから100%はムリでも、まずは問題演習の後にテキストに戻ることを習慣化しましょう。

「合格に必要な知識はテキストに載っている」

この言葉を忘れないでください。

問題を解くだけで満足してしまう:復習が不足している

問題を解いた後、解説を読んだだけで満足していませんか?

それでは単なる確認作業で終わってしまい、表面的な知識しか得られません。

これは一番多い失敗パターンかもしれません・・・

「問題演習=勉強した」という自己満足に浸っていては、理解が疎かになりがち。

特に再受験生は知識がすでにあるため、問題を解くだけで深追いしない傾向があります。

そして、また同じ結果=不合格になってしまうのです。

改善策:問題演習は復習してこそ意味がある

問題を解いた後、解説を読むだけなら「確認」。

テキストで周辺論点まで読んでこそ「復習」です。

また「なぜ正解だったのか」「なぜ間違えたのか」を徹底的に復習しましょう。

間違えた問題はもちろん、正解した問題も含めて周辺知識を確認することで、初見の問題にも対応できる力が身につきます。

復習を通じて、知識を「自分の言葉で解説できるレベル」に持っていきましょう。

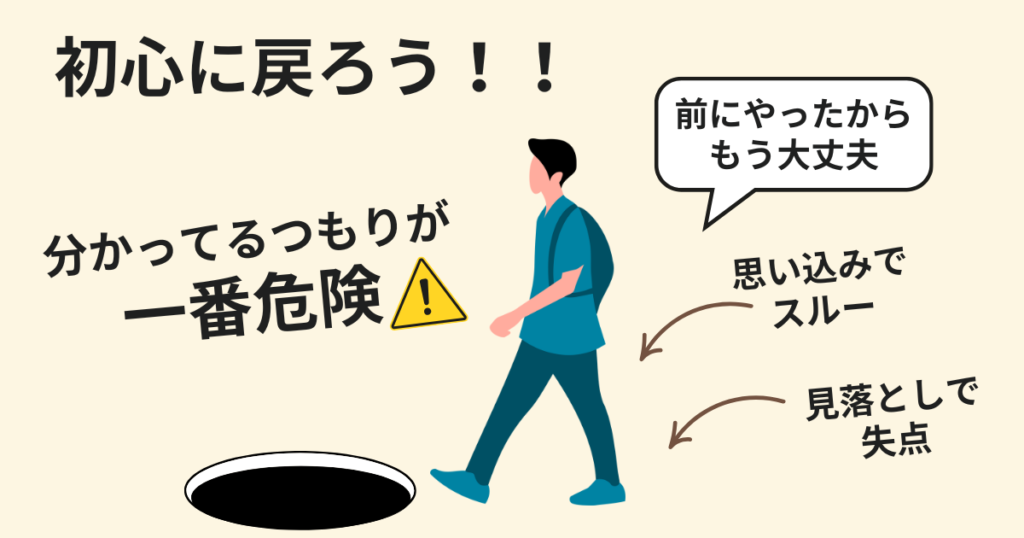

再受講生は分かっているつもりになってしまう

再受験生が陥りやすいのが「その範囲はもう覚えているから大丈夫」という思い込みです。

勉強経験があるからといって、基本事項を飛ばすと思わぬミスを招きます。

だからこそ、再受験生ほど「知ってるはずなのに解けない」を徹底的に潰すことが必要です。

改善策:初心に帰る「覚悟」をもつ

再受験生だからこそ、ゼロベースで学び直す覚悟を持ち、基本に立ち返ることが合格への近道です。

講義をもう一度聴き直し、テキストも読み直ししましょう。

「知ってるつもり」を捨てて「本当に理解できてるか?」と問い直してください。

あなたの積み重ねてきた時間を、今度こそ合格につなげましょう。

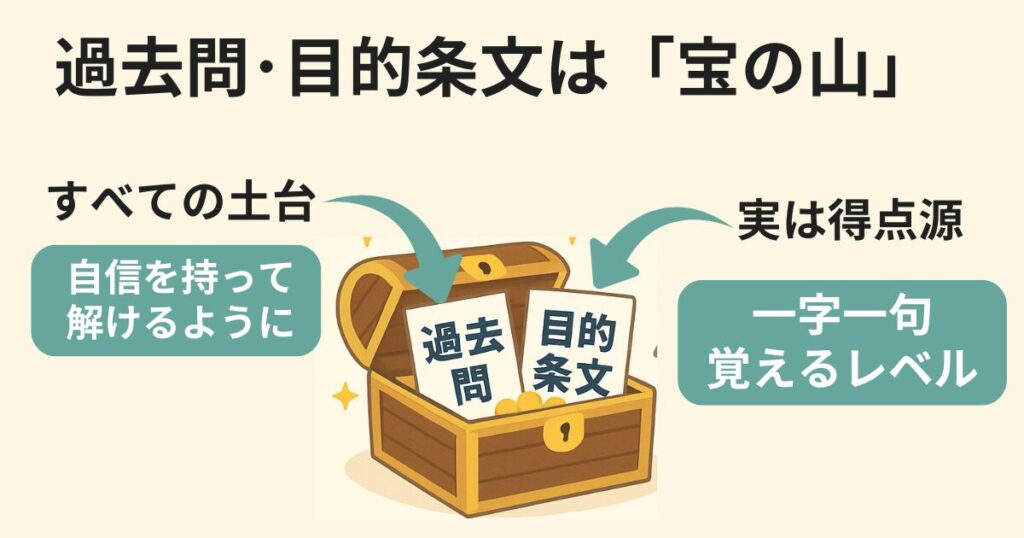

過去問や目的条文を軽視する:得点源を自ら逃してしまう

「過去問が解けてもどうせ同じ問題はでない」「目的条文なんて何となく解ける」と軽視する人がいますが、これは非常に危険です。

過去問は出題傾向をつかむのに最適な教材。

予想問題や模試なども、すべてはこの過去問をベースに作られています。

過去問をやり込まないと、知識の土台がスカスカの状態になってしまいます。

さらに目的条文は選択式で繰り返し出題されているので、一字一句覚えるレベルが必要です。

改善策:全問解ける・全文暗記を目指す

過去問は「全問を自信を持って解ける」状態にしましょう。

目的条文はスキマ時間も利用し、全文暗記を目指してください。

特に目的条文は、声に出して暗唱したり、社労士サポートchの目的条文穴埋め問題を利用してください。

目的条文は覚えれば得点できるので、ある意味ラッキー問題ですよ。

社労士合格法の勉強方法についてよくある質問(FAQ)

ここでは社労士合格に向けた勉強方法について、よくある質問に回答してきます。

まとめ|遠回りをやめて、合格への最短ルートを歩もう

社労士に合格できない勉強方法を7つ紹介してきました。

社労士試験に近道はありません。

でも、正しい方法でコツコツと努力を続ければ、必ず結果はついてきます。

もし今回紹介した「合格できない勉強法」に当てはまる点があったとしても、気づいた今がチャンスです。

今からでも遅くありません。むしろ、今こそが変われる最大のチャンスです。

焦らず、迷わず、自分のペースで。

あなたの努力が報われる日を、心から応援しています。

こちらの記事は動画でも確認できます。

すべて読むのが大変な人は、動画でサクッと確認してください。

-1024x538.png)